¡Hola a todos!

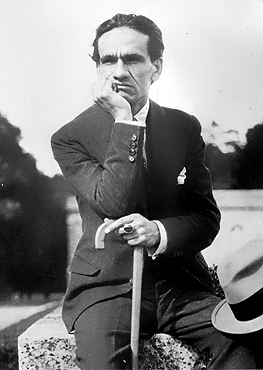

El blog va a estar lleno de poesía por unas semanas. Algunas os gustarán mas y otras menos, como a mí. De momento, hoy os presento a Cesar Vallejo, un gran escritor y poeta peruano. ¿Queréis saber un poco más de su vida? ¿Su estilo de escritura? ¡Vamos allá!

Cesar Vallejo viene de un lugar humilde. Algo que le afecta mucho a la hora de escribir

es que después de la publicación de los Heraldos Negros regresa a su país

porque ha muerto su madre y le encarcelan injustamente durante tres meses.

La primera poesía de Vallejo está muy influenciada por la poesía modernista

francesa y por Rubén Darío. Había mucho esteticismo, arte en sí mismo.

Se marcha a Europa porque en su tierra no le leen y recibe muy malas

críticas después de la publicación de Trilce. (un libro muy influenciado por la

vanguardia de los años 20) En cada uno de los libros de Vallejo hay algo común

pero también hay un cambio en cada uno de ellos; vemos como pasa de modernismo

a vanguardismo.

Cuando llega a Europa se adormece su pasión poética y escribe como periodista

en algunos diarios. Empieza varias carreras en Perú (filosofía, letras, luego

en la facultad de medicina) y aquí en España empieza derecho por una beca pero

también la abandona.

En España vive mucho y escribe poemas que tienen que ver con la guerra

civil española y la realidad de ese momento.

Utiliza versos de estructuras clásicas utilizando mucho los heptasílabos y

los endecasílabos. El vocabulario modernista es vocabulario clásico, que tiene

que ver con retórica rebuscada, mítica, con endecasílabos…

La diferencia que muestra Vallejo es que no es sólo una exposición

intelectual sino una expresión de puros sentimientos. Se ve su sufrimiento y el

sufrimiento de la existencia del hombre. Rubén Darío habla más entusiasmado,

mientras Vallejo es mucho más pesimista.

Su palabra es mucho más desnuda, y por estos vocablos se lleva muchísimas

críticas ya que muchas personas modernistas piensan que con las palabras

comunes no se hace poesía.

Él habla de la gente del pueblo para representar la trascendencia y huye de

las palabras emperifolladas.

Cree en el destino: “me moriré en París” Hay algo casi profético en el

hecho de adelantarse a los acontecimientos.

TRILCE: Es un libro que publica en 1922. Es un libro hermético con 77

poemas. Rompimiento de las normas y de la estética del momento. Es un libro que

pertenece a la vanguardia, el mismo título del libro es una palabra inventada,

una mezcla entre triste y dulce.

El creacionismo tiene más que ver con encontrar un sentido en sí mismo. El

poema tiene que ver con el poema. Lo que pretende es hacer poesía que por la

propia poesía, sonido, ritmo del poema sea poesía en si misma, donde no importa

tanto el referente.

A partir de 1923 tiene un abandono de los manierismos vanguardistas.

Conjuga verso tradicional y nuevas métricas. De usos puros heptasílabos,

endecasílabos o alejandrinos a formas promiscuas de sumar en un solo verso

distintas medidas. La medida del verso adquiere ductilidad, haciendo poemas más

accesibles.

Como todo buen vanguardista rompe con la tradición, y pese que a su verso

es verso libre, vuelve un poco a sus orígenes. Sobre todo porque va a hacer una

poesía social: a la situación socio económica de los mineros de Perú, de la España

de la guerra civil… Habla así más fácilmente para hacerse entender. Mira con

ojos limpios, como con un posicionamiento infantil. Trasmite la tristeza de la

existencia humana con un lenguaje infantil que no debemos confundir con

ingenuo. Tiene expresiones de la lengua conversacional.

Encontramos en sus temas la soledad del hombre en la existencia,

sentimiento de ignorancia e impotencia (yo no sé), la muerte entendida como la

realización de la propia vida. No es exactamente existencialista pero si hay algo

de que somos caducos, y la culminación de nuestra vida es la muerte. La muerte

es fatal pero ¡Qué bueno es vivir! Su posición ante la existencia es más bien

humilde.

ESPAÑA, APARTA DE MI ÉSTE CÁLIZ

Uno de los logros de estos poemas es que puede tomar cierta distancia y no

caer en el dogmatismo ni la patriotería. La guerra civil estalla 22 meses antes

de la muerte de Vallejo. La escritura del poema corre paralela a la vida del

autor.

Tiene una visión panorámica de la Guerra Civil.

· Marcha de los combatientes a pelear.

· Sucesión de las distintas batallas.

· Trenos dedicados a los héroes anónimos (obrero, intelectual, campesino) y

la contemplación de la muerte.

· Las meditaciones del poeta por los efectos de la muerte y la destrucción

junto a los cadáveres.

· Contemplación de la resurrección motivada por la solidaridad universal y la

transfiguración del universo por la plegaria del poeta.

Utiliza la segunda voz, hay una especia de desdoblamiento de huir de si

mismo. Mirándose a sí mismo puede ver a la humanidad: recorrido del yo a

nosotros.

LA CENA MISERABLE

Hace muchos encabalgamientos y esto provoca que sea muy difícil de leer.

Tiene que ver con la última cena, con la muerte con sus tintes bíblicos.

Hay una contradicción: una cena en principio no puede ser miserable. (Habla de

la comida (la cena) que te da y luego te quita: la escasez, que es

contradictoria a la abundancia de comida. Es como la vida vs la muerte.

¿Por qué pone Duda en mayúscula? Es la duda suprema, la gran duda.

Los versos tienen diferente métrica. Hay ritmos que se repiten que dan

cierto orden bajo una apariencia de desorden, pero hay diferente número de

sílabas en cada verso: 7, 14, 13… no hay ningún tipo de orden lógico, por así

decirlo.

Tiene un ritmo lento y un exceso de conjunciones: y, y, y… Son muy

repetitivas.

El ritmo entrecortado y lento da sensación de que la cena es miserable y

está tardando mucho, tarda la vida y el tiempo hasta que la muerte llega. La

vida es lenta hasta que empieza a llegar la muerte: La vida es esperar a la

muerte.

Parece que en todo el poema nos habla de cómo carga con una cruz. Corta el

final de una manera abrupta, como la propia muerte. Pasamos penurias y luego

nos morimos de repente.

Vemos su estilo pesimista en palabras como lágrimas, llorar, padecido… Un

campo semántico lleno de connotaciones negativas. En el campo semántico de las

partes del cuerpo es un poco raro que nombre los codos y las rodillas, palabras

muy poco utilizadas en la poesía. Podría hablar de pechos, manos, ojos… Pero

habla de la dureza y lo abrupto: de los sitios duros del cuerpo, de los

recodos, de las esquinas.

Juego de palabras para expresar “estirar la pata” (en qué recodo

estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre) También tenemos que pensar en

las mujeres que friegan el suelo y que se arrodillan, los siervos. Los que

ponen los codos son los que estudian. Estar de codos es alguien que piensa y

estar de rodillas es alguien que trabaja.

Frente a la cena miserable el desayuno de todos: Cuando todos morimos y

vemos a nuestros seres queridos al otro lado, en el paraíso. Los remos como un

elemento que nos lleva al otro lado, como cruzando ese río (mitología, Orfeo)

La duda, la cena, el valle de lágrimas, la cruz… Todo forma un campo

semántico religioso. Hay también una idea del mito de Tántalo (de ese hombre

que quiere comer y beber, que lo tiene delante pero que no le dejan) Él nunca

pidió nacer pero la trajeron a este mundo que es un baño de lágrimas.

La palabra “repito” está un poco fuera de contexto, como un corte muy

brusco. Es un corte casi coloquial: repito no se solía decir en los poemas, es

algo muy coloquial e innecesario, ya que no hace falta verbalizar la palabra

repito, que es sobre todo oral.

El “hasta cuando” repetido varias veces nos da una clara idea de lo que es

la poesía de Vallejo: Explicaciones de la realidad social y política, además de

un uso de poesía desnuda, mirada infantil y referencias a la religión católica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario